About Branding Design Produce

スポット提案からトータルプロデュースまで

まずは会話による気づきから

はじめに、私たちは1ユーザーとしてお話を伺います。皆さまが目指す・目標とする方向が、ユーザー目線で見た時にターゲットとして成り立つか、または、よりよいアプローチに変える必要があるかなど、検討を重ねます。

規模により、ウェブアンケートとは違ったリアルな調査会議や、皆さまの営業実績に基づいた新しいコンテンツに対する収支計画や予算規模の策定なども行います。

スポット対応について

エックスデザインの過去の実績の半数はスポット業務で、法人化に至っても幅広く承っております。例えば、チラシや名刺のデザインや制作などもございますが、この場合もしっかりと打合せて、狙いを明確にするところから始めさせて頂きます。

STEP 2. イメージからデザインへ

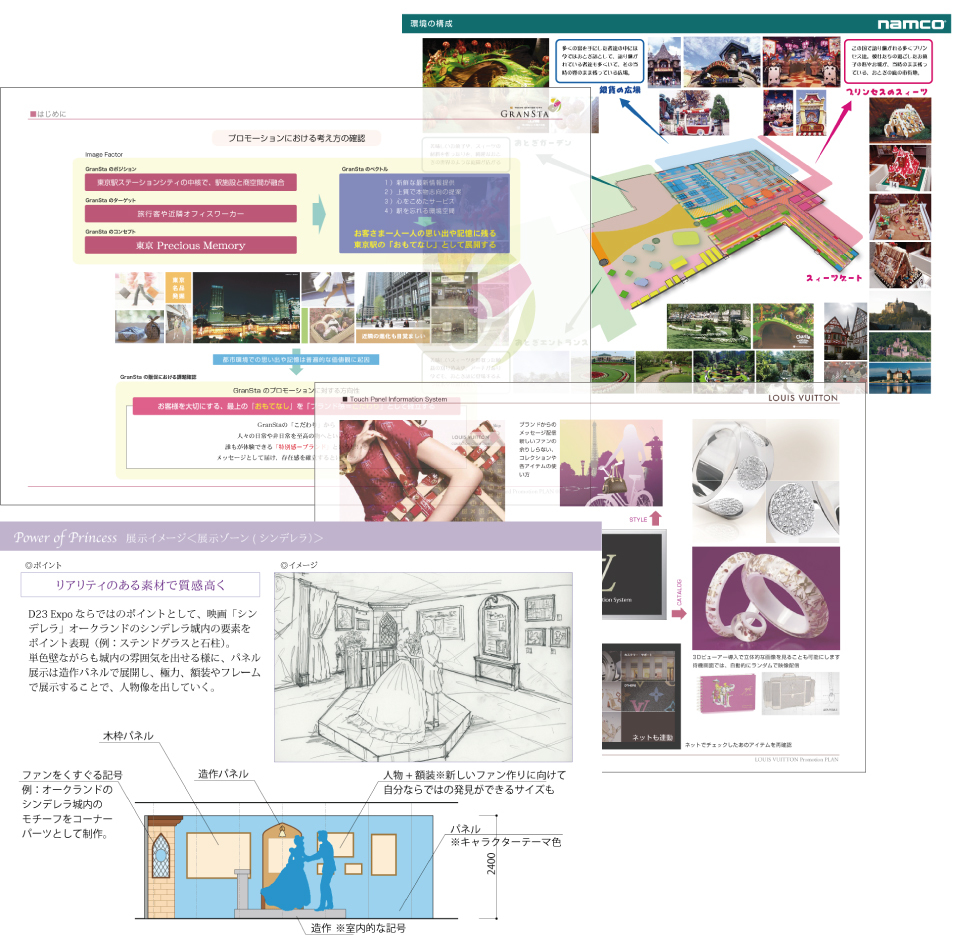

▶ブランディングデザインワーク

・マーケットとターゲットをしっかり確認

・独自性の高い『つながり方』をコンテンツ化

・コンテンツに最適なデザイン計画のプロポーザル

STEP 3. コンテンツの訴求と共有

▶アプローチ手段や方法をまとめる

・訴求手段や展開アプローチの検討

・展開内容に合わせたデザインのブラッシュアップ

・プロモーションや制作の予算感と実施内容の検討

【こんなことを検討】

◎商いや提供規模に合ったつながり方を考える

◎実際のマーケットとの親和性などを検証

◎コンテンツとデザインのバランス感

◎プロモーションの計画と実現度の検討

ご提案と実績へ

Scroll

↓

X DESIGN STYLE

コト創りから生まれる幸せな未来

持続性あるハッピーコンテンツ創り

私たちは、一人一人に必要な人間味溢れる価値を環境に反映し、共有できるカタチにデザインプロデュースすることに取り組んでいます。この一連の流れをブランディングと称し、

共有する為には、誰にでも分かりやすくする必要があるので、抽象的なことでも具体的なコンテンツとして明確にしています。

例えば、女将さんの人柄こそブランド感が高いという感情的な付加価値であれば、エモーショナルなデザインでアプローチをします。大衆食堂ながら、実は子どもたちに人気のある料理が得意であれば、親子に特化した店舗としてプロデュースするなど、クライアント様側から見た面だけではなく様々な視点から観察や検証を行い、よりよい価値を見い出し、新しいストーリーでコンテンツ化します。

価値をストーリー化するのは、ユーザーに伝わりやすくするためであり、コンテンツをデザイン表現し差別化するのは、ユーザーがインデックスしやすいようにするためです。

例えば、女将さんの人柄こそブランド感が高いという感情的な付加価値であれば、エモーショナルなデザインでアプローチをします。大衆食堂ながら、実は子どもたちに人気のある料理が得意であれば、親子に特化した店舗としてプロデュースするなど、クライアント様側から見た面だけではなく様々な視点から観察や検証を行い、よりよい価値を見い出し、新しいストーリーでコンテンツ化します。

価値をストーリー化するのは、ユーザーに伝わりやすくするためであり、コンテンツをデザイン表現し差別化するのは、ユーザーがインデックスしやすいようにするためです。

プロフェッショナルとしての役割

デザインプロデュースを行う際に重点をおくのが、面白い、楽しい、または、美しい、心地よいなど、感情的な満足に対してです。この私たちの特徴となる感情的な面へのアプローチは、空間やサービスにおけるブランド発信において『アプローチの最適化』を計画的に進める有効な手法となっています。

また、軸となる付加価値はゼロから創生するとは限りません。気づいていなかったものを見い出し、新しいものとして伝え直すこともあります。 この付加価値にパフォーマンスを持たせ、一過性のものにならず、持続性や将来性など育て上げられるものにブラッシュアップし、デザインプロデュースをします。

このように、消費欲ではなく、感情的な満足に訴求するデザインプロデュースを事務所設立時から行ってきましたが、まだまだ一般的に浸透はしていません。しかし、コロナ禍で始まった新しい生活様式や、その次の時代こそ、一人一人が満足できる価値ある環境づくりが必要であり、世界共通のキーワードになっていくと考えております。

また、軸となる付加価値はゼロから創生するとは限りません。気づいていなかったものを見い出し、新しいものとして伝え直すこともあります。 この付加価値にパフォーマンスを持たせ、一過性のものにならず、持続性や将来性など育て上げられるものにブラッシュアップし、デザインプロデュースをします。

このように、消費欲ではなく、感情的な満足に訴求するデザインプロデュースを事務所設立時から行ってきましたが、まだまだ一般的に浸透はしていません。しかし、コロナ禍で始まった新しい生活様式や、その次の時代こそ、一人一人が満足できる価値ある環境づくりが必要であり、世界共通のキーワードになっていくと考えております。